Contents

はじめに

僕は人生の最期、死ぬときに「良い人生だった。幸せだった。」と思いたいです。

その「幸せ」をつくるためには「健康」であることがとても重要です。

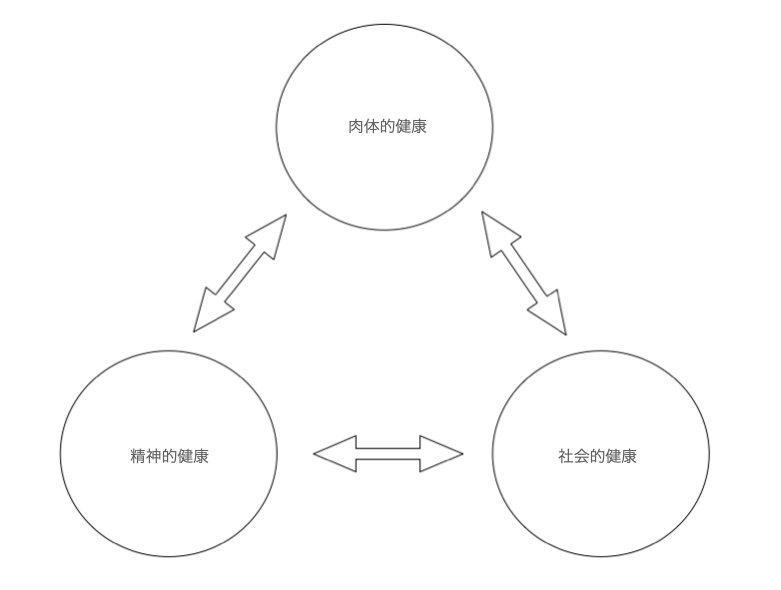

以前のブログ【「健康」の本当の意味。】でも書きましたが、それは「健康」が、ただ単に肉体的に健全であること、病気がないということではなく、「肉体的、精神的、社会的に良好な状態が十分に調和のとれていること」であると考え、「幸せ」をつくるために「健康」が非常に重要であるというお話です。

人生を幸せにするものは何?

幸福な人生を歩みたい、死ぬ時には幸せな人生だったと思いたいというのは、一人ひとりいろんな生き方、考え方がある中で、それでもみんなが共通して願うことですよね。

じゃあその人生を幸せにするものは何?という問いに対して、

「良い人生は良い人間関係で築かれ、幸福な生活は富や名声ではなく人間関係にあった。」

という一つの答えを導き出した研究があります。「健康」ちゃうんかいといわずに読んでください。

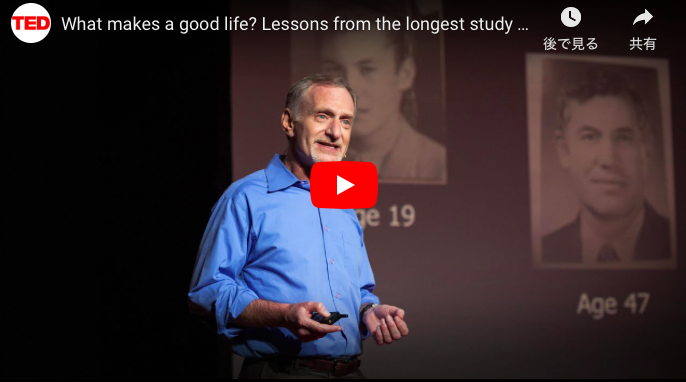

これはハーバード大学の成人発達研究所の責任者であるロバート・ウォールディンガーさんがTEDxBeaconStreetの中で”人生を幸せにするのは何?最も長期に渡る幸福の研究からWhat makes a good life? Lessons from the longest study on happiness”という題目でお話しした内容から抜粋しました。

この75年間にも及ぶ稀有な研究の結果、どうして富や名声ではなく、良い人間関係が良い人生、幸福な生活の最重要因子になり得るのか説明してくれています。詳細は動画をw

この研究では、良い人生、幸福な生活は良い人間関係で築かれる、そして家族や友人、コミュニティとよく繋がって社会的な健康を保っている人ほど、身体的に健康で脳機能が維持される、長生きをするなどの結果が出ています。

しかし当然ながら「社会的な健康」→「肉体的・精神的な健康」という一方通行ではなくて、肉体・精神・社会的な健康はそれぞれ相互関係であり、お互いに影響しあっています。

私は10年間、整形外科病院にて理学療法士として働いてきました。整形外科病院にかかる人は、骨折や術後、急性〜慢性腰痛、肩関節痛など基本的になにか”肉体”に問題があって病院を利用します。しかし、肉体的問題を抱えた人の多くが、精神的問題を続発する、または精神的、社会的な不健康が肉体の問題を引き起こしているのです。

例えばこんな話だと想像しやすいかもしれません。

失恋した、会社をクビになった、愛する人を亡くしたなど辛いことが起きてとても苦しんで落ち込んでいる人が、しゃきんと背筋の伸びたきれいな姿勢をしているでしょうか?肩を落として背中を丸くしていませんか?自律神経が乱れて、頚部など身体の痛み、食欲低下、胃腸機能、睡眠などに影響は出ていないでしょうか?

精神の不調が肉体に影響するいい例です。

また肉体的に非常にネガティブな状態にある時、他者を思いやって誠実に、誠意をもって接することができますか?他者に対し誠実ではなく、誠意を持たない立ち振る舞いをしていて、他者から良い人間関係を築きたいと思ってもらえるでしょうか?

良い人間関係を築くためにも、ある程度の身体状態、精神状態が必要だということは明白です。

だから、より良い人生、幸せをつくっていくためには「健康(肉体的、精神的、社会的に良好な状態が十分に調和のとれていること)」が必要だといえるのです。

肉体的・精神的・社会的健康をつくる要素

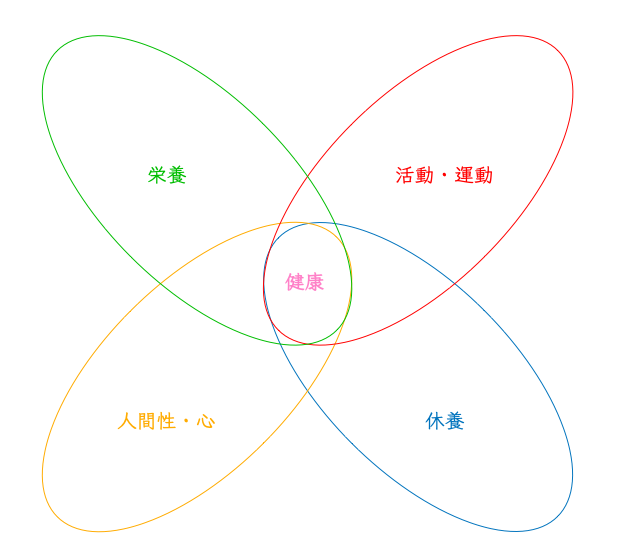

肉体的、精神的、社会的な健康をつくる具体的な要素は、

・水分摂取、栄養摂取などの「栄養」

・呼吸、姿勢、歩行など身体を動かし生きる上で必要な「活動・運動」

・心身の休息、睡眠などの「休養」

・他者や社会との良い関係性をつくる「人間性・心」

これらがあります。肉体的、精神的、社会的な健康は「栄養」「活動・運動」「休養」「人間性・心」がバランス良く調和がとれている部分に存在します。どの分野も大きく欠けたり、バランスを崩しては中央に位置する「健康」は成り立ちません。

そして実はこの図の中央に「健康」が成り立つことだけでなく、「活動・運動」「栄養」「休養」「人間性・心」のそれぞれの楕円が、その他の3領域に重なっていることがとても重要です。

つまり「栄養」は活動・運動、休養、人間性・心の領域にも関わって影響するし、「活動・運動」は栄養、休養、人間性・心に影響するということです。

活動・運動

「活動・運動」とは、端的に言い換えると「生きる」ということに近いです。

「活動」という言葉には活発に働き動くこと、目的のために行動するというような意味がありますが、赤ちゃんから大人までみんな家庭や学校、地域、会社、社会での中で活動しています。そこには自分一人が存在していることはなく、みんなが他者や社会との関わりの中で活動しています。

そして「運動」。運動といっても単に手足を動かすこと、歩く、走るだけでなく、心臓や消化器官などの動き、呼吸だって運動です。これらの運動は肉体的、精神的な健康に大きく影響します。

呼吸、消化吸収、歩行などそれぞれの具体的な内容はまた別の機会にまとめていきます。

栄養

肉体的・精神的健康に大きな影響を与える栄養摂取。

例えば朝食を食べない、脂質の過剰摂取、空腹時にGI値、GL値の高い糖質をバクバクと食べてしまう、カロリー摂取の過不足など、栄養摂取に問題があると当然肉体に大きな影響を与えます。

栄養摂取が体重増減、内臓機能など肉体へ与える影響はイメージしやすいと思いますが、精神への影響はどうでしょう。

精神、つまり心のことですが、心とは結局「脳」ですよね。何か考えたり、感じたり、イメージしたり、言葉を発したり、体を動かしたり、全て脳の働きによるものですが、その脳内で働くセロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、アセチルコリンなどに代表される神経伝達物質は食事から得られた栄養素から作られます。例えば睡眠、概日リズム、心身の安定に大きく関わるセロトニンは、その前駆物質であるトリプトファンの摂取量が少ないと濃度の低下が起き、うつ病などの病気との関連もあるとされています。

「脳腸相関」とか「腸は第二の脳」、「腸は脳よりも上位器官である」なんて言われているのを聞いたことがないでしょうか。

発生学的にも受精卵が成長する際、まず腸が発生し、そこから胃や食道など消化管ができてその先に脳が発生します。気性の荒い豚の腸内細菌叢を整えることで気性が改善したなんて実験もあります。

肉体・精神的健康の源になるのが栄養ということです。

PFCバランス、水分摂取など栄養摂取に関する具体的な内容は、また別の機会にまとめていきます。

休養

「休養」は主に睡眠を指します。

心身の積極的な休養、休息という意味では、有酸素運動、趣味活動、家族・友人との交流などの活動や運動も「休養」の要素を含んでいると言えます。

当然ですが、動物が生きていくためには休養による心身疲労や損傷の回復、成長期の子供であれば肉体的な成長に必要不可欠です。そして休養、睡眠は、栄養状態とものすごく密接な関係があります。

この辺りの具体的な内容はまた別の機会にまとめていきます。

人間性・心

良好な人間関係が肉体や精神にポジティブな影響を与えるということでしたが、良い人間関係、社会的な健康を築くのには「人間性・心」が重要です。

コニュニケーションが苦手、初対面の相手とどう喋って良いかわからない、家族や、恋人、上司とうまくいかないなどのコミュニケーションの問題は、コミュニケーションスキルを学ぶことで解決される部分もありますが、やはり上辺のスキルだけでは底が知れます。上辺のスキルや心の奥底にある二面性が垣間見えるような、そういったハリボテの人ってすごくわかりやすいですし、そんな人と良い人間関係を築こうと誰も思わないです。

本当に磨くべきは誠実さ、信頼に足る人間性・心です。

これは一朝一夕で明日から身につくものではありません。日々の積み重ねが重要です。何年も何年も繰り返し積み重ねた結果、磨かれた人間性・心は、強くぶれない自信と自分も他人も大切にできる深く大きな心の器を作ります。何かしっかりと積み上げていて、自信に満ち溢れている人ってそういう強さや器の大きさが出ていますよね。

そういう積み上げた人間性が、良い人間関係、良いコミュニティを作ります。

また人間の肉体的・精神的な健康を作る、保つ上で重要な様々なホルモン、生理活性物質たちは、他者との良い関わりや、精神状態によって分泌物やその量、バランスなどが変化します。

例えばオキシトシンという俗に言う幸せホルモンなどと呼ばれるホルモンは、他者とのポジティブなコミュニケーション、スキンシップ、他者に対し親切にする、母親が子に母乳を与えるなどで多く分泌され、多幸感を与えたり、不安や恐怖心を軽減、心身に良い影響を与えます。

家族や恋人、友人のために誕生日のサプライズをしたり、ちょっとしたお土産を買ってあげる、困っていることに手を差し伸べるなど、してもらった相手ももちろん嬉しいと思いますが、喜んでいる姿を見て一番心満たされているのは結局自分ですよね。

オキシトシンの分泌を高める行動は、人間が集団で、他者とのポジティブな関わりの中で生きていくことが幸せをつくることを示唆しています。

さいごに

僕はなんで生きてるんだろう。ときにわからなくなるときがあります。

それでも、誰だって幸せになりたい、死ぬ時に後悔したくない、そして良い人生だったと思いたいことは普遍的であるはずです。

その幸せを作るためには肉体的、精神的、社会的に良好な状態が十分に調和のとれている”健康”があることが重要、そしてその”健康”は活動・運動、栄養、休養のバランス、積み上げた人間性・心が必要であるということをお話しました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメントを残す