Contents

はじめに

スーパーフィシャル・バック・ラインは、アナトミートレインにおける基幹線の一つで、足底から頭部まで身体の後面を走り、直立位をとるための重要なラインです。

路線図

| 骨の駅 | STATION No. | 筋膜の路線 |

| 前頭骨、眼窩上隆起 | 13 | |

| 12 | 帽状腱膜 | |

| 後頭隆起 | 11 | |

| 10 | 腰仙椎筋膜、脊柱起立筋 | |

| 仙骨 | 9 | |

| 8 | 仙結節靭帯 | |

| 坐骨結節 | 7 | |

| 6 | ハムストリングス | |

| 大腿骨顆 | 5 | |

| 4 | 腓腹筋、アキレス腱 | |

| 踵骨 | 3 | |

| 2 | 足底筋膜と短趾屈筋 | |

| 趾骨底面 | 1 |

全体機能

SBLの緊張により、身体を直立伸展位に保ちます(例外的に膝関節はSBLの筋により屈曲)。

姿勢保持に関わる筋であることからも遅筋線維の割合が高くなっています。

ヘッドフォワード姿勢、ストレートネック、体幹前傾姿勢などではSBLの筋活動が盛んになり過緊張状態へ、その代償として足関節背屈制限、膝関節過伸展、ハムストリングス短縮、仙骨ニューテーション、胸椎後弯、それに伴う伸筋の伸長などが起こり得ます。

各駅の特徴

《STATION No.1-2》

足底筋膜、短趾屈筋の5本のバンドは融合して1つの腱膜となって踵骨前下面まで走り、さらにもう一本小趾側から外側バンドが合流、足部アーチ下に”トランポリン”を形成しバネのように働きます。

これら足底組織の滑走不全、柔軟性低下、ハムストリングの緊張、腰椎前弯、上部頸椎の過伸展などの代償が発生し得ます。しっかりとした圧をかけてリリースすると、FFDなどではっきりと変化がでます。

余談ですが、FFD自体は極端な話なにやっても変化が出ますが、患者さんや新人指導などでは身体変化に気づいてもらうためにも有効活用します。

《STATION No.3-4》

足底筋膜は踵骨の骨膜に融合されていきます。足底筋膜に過負荷がかかるとこの骨膜を引っ張り、できた隙間に骨芽細胞が入り込み骨棘を形成します。

慢性的なSBL過緊張では踵骨が距骨下関節へ押し付けられ、外果から床への垂直線を引いた際、前足部と後足部の比率が5:1以上(正常では3:1から4:1)となり、体重の前方移動が顕著となることでさらなるSBL緊張を呼ぶという悪循環となり得ます。

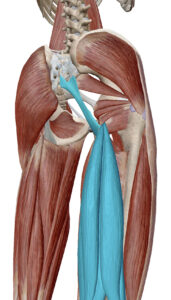

《STATION No.5-6》

強い疎性結合筋膜がハムストリングス遠位端から腓腹筋頭近位端まで繋がっています。この接続は膝関節の屈曲で連続性が解除され、膝関節伸展位で連続体として機能します。

内側・外側のハムストリングはそれぞれ下腿の内・外旋に関わります。脛骨の内旋変位であれば内側ハムスト、外旋変位では外側ハムストのリリースやマッサージが有効的です。

回旋を維持する組織はハムスト筋膜内の深部に位置するようなので、腹臥位で膝屈曲90°位で、下腿を内外旋させながら内・外側ハムストリングの筋間や深部をリリースすると、脛骨の回旋マルアライメントが是正される可能性があります。これらコンディショニング後、膝関節屈曲位から伸展位までの遠心性収縮を利用して脛骨回旋アライメントを整えます。

これら下腿の内・外旋の乱れは変形性膝関節症の方などではほぼほぼ発生しています。脛骨大腿関節(FT関節)における膝関節最終伸展域でのスクリューホームムーブメントscrew home movementの乱れ、腸脛靭帯等の大腿外側ラインの緊張亢進や外側ハムストの過緊張に伴って下腿の過外旋が発生していたり。

また最終伸展域の可動域制限があれば、膝最終伸展域での活動が高いとされている内側広筋、内側広筋斜頭繊維が使えなくなって弱化します。ちょっと脱線していきそうなので、その辺りの話はまたの機会に。

《STATION No.7-8》

仙結節靭帯はハムストリングの連続体として坐骨結節の後方から生じ、仙尾関節の真上で仙骨外側縁に達します。

仙骨と坐骨結節間の強力な接続は立位姿勢には必要不可欠な要素です。

仙結節靭帯の深層は骨に完全に付着しているが、浅層では左右の筋膜と連結、動きと緊張を伝達できます。この伝達能に関しては身体のニーズによって、真皮まで癒着している例や、外傷や徒手治療など極めて緩んだ例では仙腸関節を固定するために関連する筋・筋膜で固定している人もいるなど個体差が大きいようです。

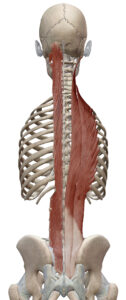

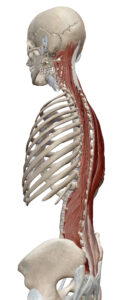

《STATION No.9-10》

”急行列車”と呼ばれる多関節筋である長肋筋と最長筋は、”普通列車”と呼ばれる深層単関節筋、棘筋、半棘筋、多裂筋の浅層を走り、仙骨から後頭骨を繋ぎます。さらにはこの浅層筋筋膜は後鋸筋、板状筋、菱形筋、肩甲挙筋、僧帽筋、広背筋と重なり、スパイラル・ライン、アーム・ライン、ファンクショナル・ラインの一部を形成しています。

脊柱の伸展能評価・治療として、端座位で頭尾側伸展後、頚椎から一椎体ごとに屈曲させていくように動いてもらいます。2-3椎体づつ動いてしまったりと、棘突起が一つづつ離れることができなくなっている箇所を見つけます。そして硬い部分に手を置き、その部分を意識して曲げられるか、動くかを感じてもらいます。

個人的には、各椎間関節の可動性低下や不活性によって椎体ごとの分節的な運動が不能状態の方に対して、動いていない部分を動かすよう触れたり、意識させたりするだけでは中々改善してこないということが多いと感じます(私の指導や観察力など技量の低さからくるものかもしれません)。

そういった方でも、胸式呼吸優位の浅い頻呼吸状態の改善、猫背や反り腰などの不良姿勢に伴うアウターマッスルの過緊張やスパズムなどのコンディショニングを入念に行うことで功を奏する場合があります。

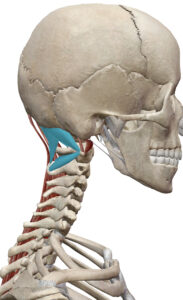

《STATION No.11-12-13》

後頭下筋群(上・下頭斜筋、大・小後頭直筋)はSBLの緊張を解く重要な筋群とされています。

後頭下筋群には伸長受容器が多く(後頭下筋群では1gあたり36個、大殿筋では1gあたり0.7個の筋紡錘があるといわれている)、眼球運動や背部筋系間の協調に中心的役割を果たします。後頭下筋以下の棘筋は後頭下筋のいうことを聞く主従関係といえます。

目の使い方、頸部の緊張が背部や股関節まで及ぶような問題を解決する鍵となり得る。後頭が環椎上で前方に固定されるヘッドフォワード姿勢ではこれらの筋の開放が重要。

SBLは後頭骨稜から帽状腱膜、頭皮筋膜と一体化して眼窩上隆起に付着します。頭皮はいくつかのラインの終点であり、頭皮の開放が各ラインへの緊張、頭部位置などに与える影響は大きいです。

コメントを残す